El agua en el Eje Cafetero: entre la abundancia aparente y la fragilidad invisible

Hablar del Eje Cafetero es hablar de montañas verdes, de cafetales que dibujan terrazas en las laderas y de una cultura que se ha forjado alrededor de la tierra y sus frutos. Sin embargo, detrás de esta imagen de fertilidad y abundancia late un elemento silencioso y esencial: el agua. Sin ella, no habría café, ni plátano, ni aguacate; tampoco habría comunidades que subsistan de la agricultura ni ecosistemas que resguarden la biodiversidad de la región. El agua es, al mismo tiempo, el origen de la vida y el hilo que sostiene la memoria cultural del territorio.

Paradójicamente, en una de las zonas más lluviosas de Colombia, la escasez de agua se ha convertido en una amenaza recurrente. No se trata solo de la cantidad disponible, sino de la calidad y la gestión de este recurso. Ríos como el La Vieja o el Chinchiná, antaño símbolos de vida y abundancia, hoy arrastran consigo las huellas del uso inadecuado: contaminación por desechos, sedimentación excesiva y caudales que disminuyen drásticamente en temporadas secas. La región que se pensaba invulnerable frente al agua descubre que también puede sedienta.

El problema no es únicamente ambiental: es social, cultural y ético. Cuando un campesino no tiene acceso suficiente al agua para regar sus cafetos, no hablamos solo de la pérdida de un cultivo, sino del riesgo de quebrar un legado de generaciones. Cuando un río deja de ser fuente de alimento y se convierte en vertedero, se erosiona también la relación espiritual de las comunidades con su entorno. El agua, entonces, no puede reducirse a cifras técnicas: es un bien común que refleja nuestra capacidad —o incapacidad— de convivir con la naturaleza.

Los retos son ineludibles. El cambio climático amenaza los nevados que alimentan las cuencas, la deforestación debilita las fuentes hídricas y la expansión agrícola exige más de lo que los ríos pueden dar. Frente a ello, el Eje Cafetero tiene dos caminos: continuar con la lógica extractiva que agota lentamente sus venas de agua, o repensar sus prácticas para garantizar que este recurso siga siendo el soporte de la vida y la economía local.

Pero también hay esperanza. Cada vez más comunidades rurales reconocen la urgencia de cuidar sus microcuencas; jóvenes caficultores aprenden a calcular la huella hídrica de sus fincas; los acueductos veredales se consolidan como ejemplos de organización comunitaria. Estas acciones, aunque pequeñas, son semillas de un futuro distinto, uno en el que el agua sea vista no solo como un insumo de producción, sino como un derecho, un patrimonio y una herencia.

El desafío consiste en trascender la idea de abundancia infinita. El agua en el Eje Cafetero no es un regalo perpetuo, sino un préstamo que debe devolverse con cuidado. Aprender a gestionarla de manera sostenible es, en última instancia, un acto de gratitud hacia la tierra y de responsabilidad con las generaciones que vendrán.

Así, reflexionar sobre el agua en esta región no es un simple ejercicio académico: es un llamado urgente a la conciencia colectiva. Cuidar el agua es cuidar la cultura cafetera, la seguridad alimentaria y, en última instancia, la vida misma.

El agua compartida: la apuesta de los distritos de riego comunitarios en el Eje Cafetero

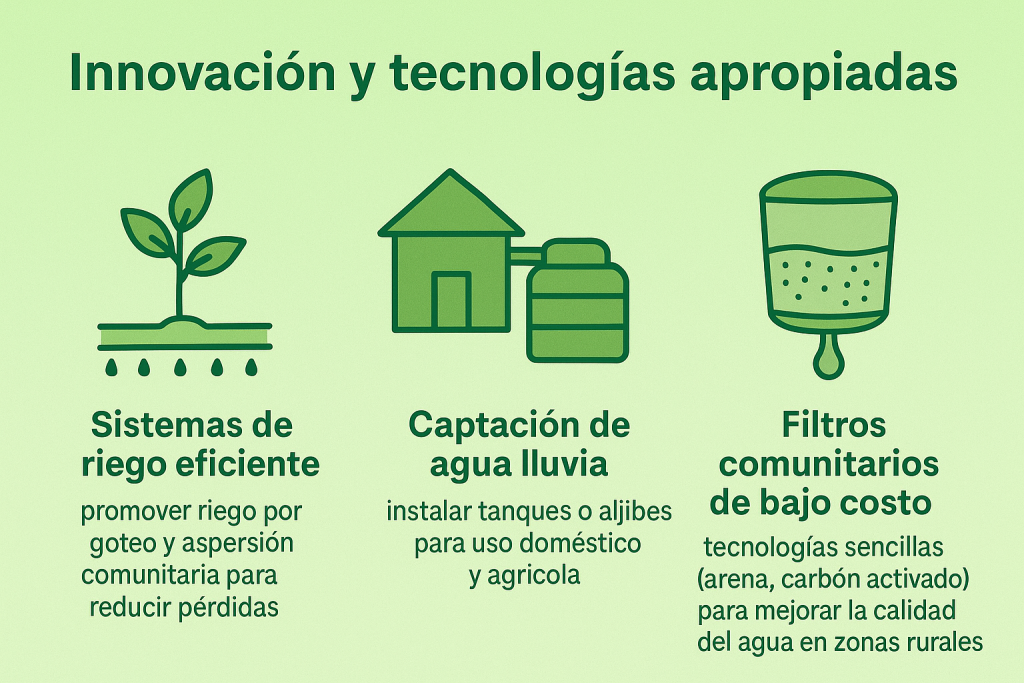

En el corazón del Eje Cafetero, donde las montañas parecen inagotables en verdor y las lluvias marcan el pulso de la vida agrícola, existe una paradoja inquietante: la abundancia aparente de agua contrasta con la dificultad real de acceder a ella de manera justa y eficiente. Muchos campesinos miran sus cafetales y huertas con preocupación, pues dependen de un recurso que, aunque vital, no siempre llega en la cantidad y calidad necesarias. Aquí nace la urgencia de pensar en soluciones colectivas, y entre ellas, los distritos de riego comunitarios se erigen como una alternativa de futuro.

Hablar de un distrito de riego no es solo hablar de tuberías, canales y válvulas. Es hablar de organización, de confianza mutua y de una apuesta común por garantizar la vida en comunidad. El agua, cuando se distribuye de manera equitativa, deja de ser motivo de conflicto para convertirse en vínculo de cooperación. Un distrito de riego comunitario, entonces, es mucho más que una infraestructura: es la materialización de un pacto social alrededor de la tierra y el agua.

La experiencia demuestra que este modelo transforma la realidad de los territorios. Allí donde se ha implementado —como en Manizales o en Anserma— la productividad ha aumentado y, más importante aún, la convivencia entre veredas ha mejorado. Los agricultores ya no compiten por un recurso limitado, sino que se reconocen como coadministradores de un bien común. En un contexto marcado por la fragmentación y la desigualdad, los distritos de riego enseñan que la cooperación es tan poderosa como la tecnología.

Pero el reto no es menor. Crear un distrito de riego implica superar barreras legales, económicas y culturales. Requiere diagnósticos participativos donde cada voz campesina tenga valor, procesos de formalización ante las autoridades ambientales y, sobre todo, un cambio en la mentalidad: dejar de ver el agua como propiedad privada y entenderla como un derecho compartido. En esta transición, la comunidad se convierte en protagonista y el Estado en acompañante, no en dueño del proceso.

El desafío de fondo es ético. Si el 70% del agua de la región se destina a la agricultura, pero solo un 15% de los campesinos tiene acceso a riego tecnificado, ¿qué estamos diciendo sobre la equidad en nuestro modelo productivo? Los distritos de riego comunitarios son una respuesta concreta a esta pregunta, pues democratizan el acceso y reducen la vulnerabilidad frente a las sequías o las lluvias excesivas que el cambio climático intensifica.

Más allá de la técnica, este modelo nos recuerda algo esencial: el agua no se multiplica con máquinas, se multiplica con acuerdos. No hay obra de ingeniería que valga si no está respaldada por la voluntad de compartir y cuidar. En este sentido, cada canal excavado es también una zanja simbólica que separa el individualismo del compromiso colectivo.

Los distritos de riego comunitarios, bien implementados, son una oportunidad de reconciliación con el agua y con nosotros mismos. Representan la posibilidad de que las montañas del Eje Cafetero sigan siendo fértiles, no solo porque el agua fluye, sino porque aprendimos a distribuirla con justicia. En ellos se juega, de manera silenciosa pero decisiva, el futuro de la agricultura campesina y de la sostenibilidad de la región.

Acciones comunitarias para la sostenibilidad hídrica: el agua como causa común

El agua es más que un recurso: es el espejo donde se refleja la relación de una comunidad con su entorno. En el Eje Cafetero, tierra de montañas fértiles y cafetales que sostienen la economía local, la gestión del agua enfrenta un dilema urgente: abundancia aparente frente a fragilidad real. Que el 40% de los acueductos rurales carezca de planes de conservación no es solo una estadística técnica; es una advertencia de que la base de la vida cotidiana —el agua que corre por los grifos, que riega las huertas, que sostiene los ríos— se encuentra en riesgo.

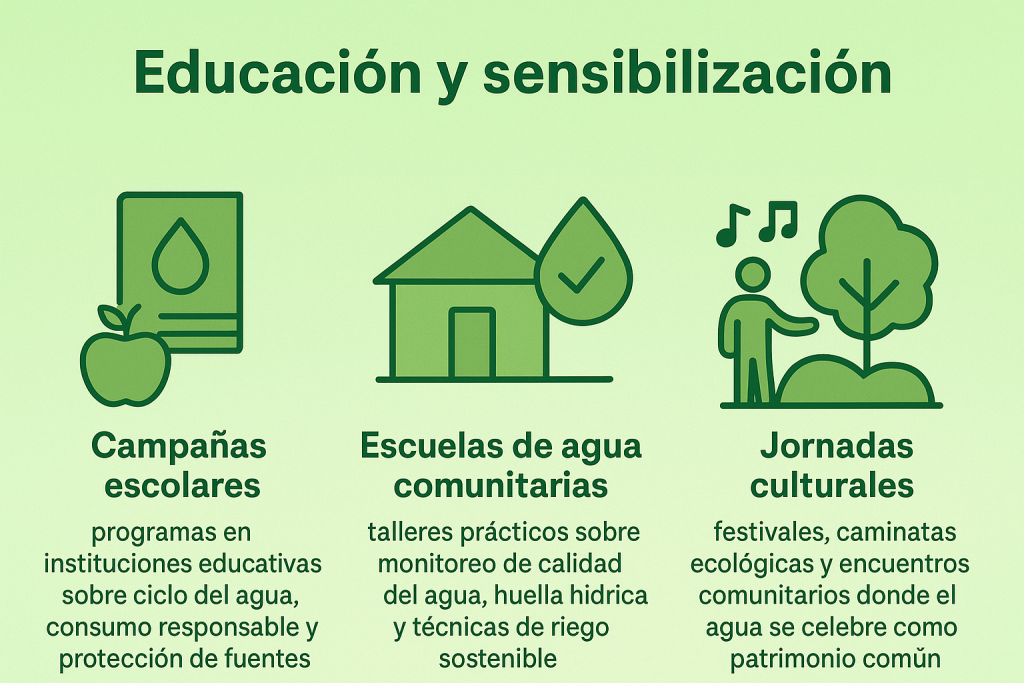

En este contexto, las comunidades ya no pueden ser vistas como receptoras pasivas de políticas o proyectos. Su rol es activo, decisivo, transformador. Experiencias como la de los Guardianes del Agua en Pereira lo demuestran: cuando las manos de niños, campesinos y voluntarios se entrelazan para sembrar árboles en las orillas de los nacimientos, no solo se restaura un ecosistema, también se reconstruye un sentido de pertenencia. Reforestar es un acto de memoria y de futuro: memoria de lo que se ha perdido y futuro de lo que aún podemos preservar.

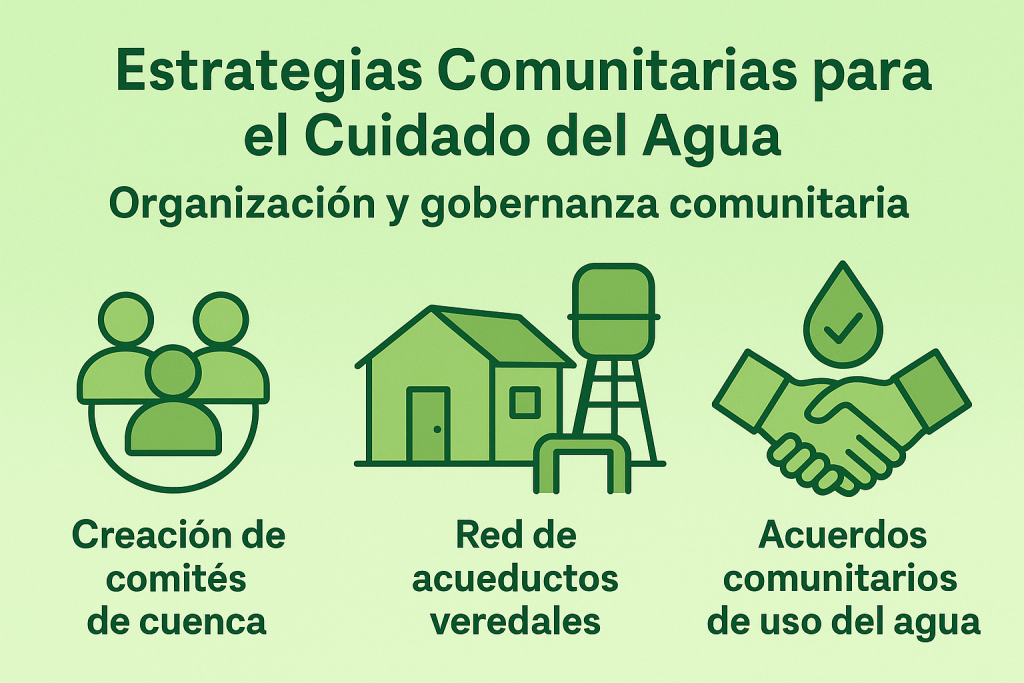

La organización comunitaria es la clave. Conformar comités de cuenca no es un simple trámite burocrático, sino la oportunidad de sentarse alrededor de la misma mesa campesinos, docentes, líderes juveniles y representantes institucionales para dialogar sobre el destino del agua. Estas alianzas, fortalecidas por la colaboración con ONGs y universidades, amplían la capacidad de incidencia y hacen que las decisiones ambientales no se tomen a espaldas de la gente.

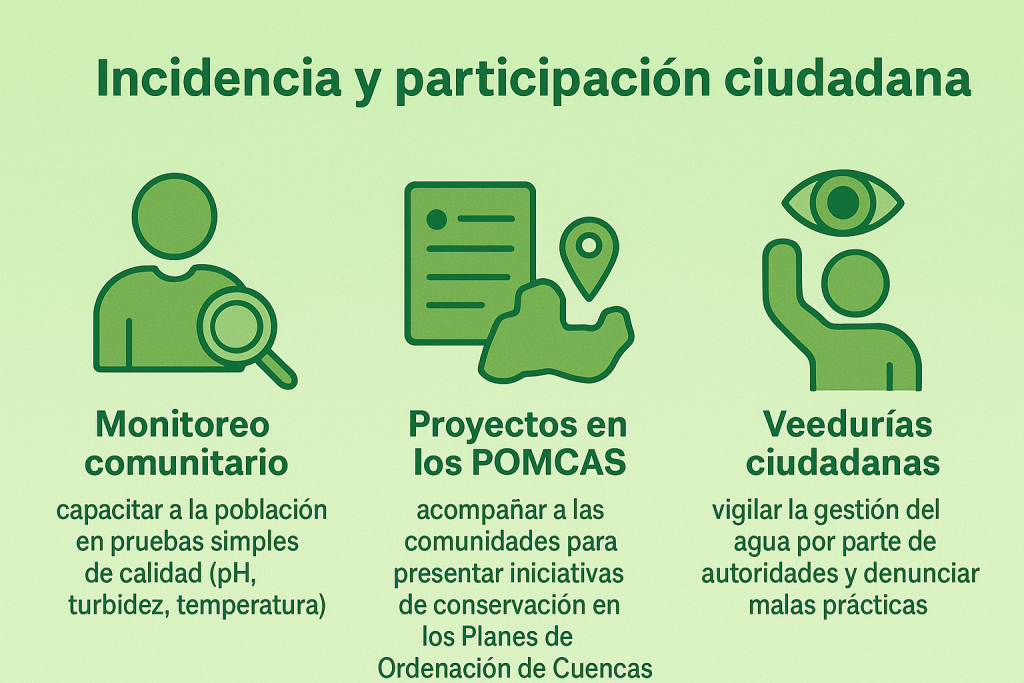

Los proyectos concretos dan cuerpo a este esfuerzo. Cada campaña de reforestación, cada taller en una escuela, cada monitoreo ciudadano de la calidad del agua es una declaración política: el agua nos importa y no delegaremos su cuidado. La comunidad que aprende a medir el pH de un río o a identificar las especies nativas que protegen un nacimiento se convierte en guardiana de su propio destino. Así, la ciencia deja de ser un saber lejano y se convierte en herramienta cotidiana de empoderamiento.

El reto mayor, sin embargo, está en trascender la acción local para incidir en lo estructural. Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) no pueden seguir siendo documentos técnicos archivados en oficinas: deben convertirse en el espacio donde la voz comunitaria se escuche con fuerza. Lograrlo implica preparación, organización y la convicción de que la democracia también se juega en la defensa del agua.

Al final, la sostenibilidad hídrica no es una tarea de expertos aislados ni de instituciones centralizadas. Es un proceso de corresponsabilidad donde cada ciudadano, desde su vereda o barrio, puede aportar. Cuando una comunidad se organiza para proteger un nacimiento, cuando exige planes de conservación, cuando enseña a sus hijos que el agua es sagrada, está trazando un camino de esperanza.

Cuidar el agua es cuidar la vida, y en el Eje Cafetero, ese cuidado solo será posible si la comunidad lo asume como causa común. Las acciones locales, multiplicadas y sostenidas, pueden convertirse en la corriente poderosa que asegure un futuro con ríos vivos, suelos fértiles y comunidades dignas. El agua no espera, y tampoco deberían esperar quienes la necesitan para vivir.

🌱 Estrategias Comunitarias para el Cuidado del Agua

Deja una respuesta